收藏!影史138位導演的“三部曲”

身為影迷,我們除了對“影史百佳”、“年度十佳”等榜單有種瘋狂的外,也總會津津樂道于導演們的“三部曲”系列。迷影如羅馬,不是一天建成的。

縱觀影史,固然也有不少像基耶斯洛夫斯基“藍白紅”三部曲、賽爾喬·萊昂內“往事”三部曲等這類導演們自發的作品系列;但大部分所謂的“三部曲”看似大有說頭,其實都不過是影迷圈或評論界的野生行為,按風格或主題分門別類,總結成各種三部曲。

盡管如此,我們依然會無可地著迷于這樣的迷影手筆;正如國內的大部分影迷,都是如此這般生長起來的。這也是為什么我們決定做這個“三部曲”盤點的重要原因。138位導演,156組三部曲,468部電影,或許,迷影就是這樣的。

基耶斯洛夫斯基是個悲觀主義者,他的悲觀體現在對人類世界困惑的探討上。象征、平等、這樣明快的主題并沒有讓他感到欣慰,反而更使他于埋藏在三色背后的個人情感的探討中。

影片《藍色》的女主角朱莉在一場車禍后失去家庭,同時也了對家庭的義務。然而朱莉獲得了嗎?全然未必。在具備了實現的條件之后,她卻陷入了自身情感和回憶的困局,如果新生,那么過往的又會重新。基耶斯洛夫斯基在這里悲觀地闡釋了無時不在,絕對并不存在。

拍于1994年的《白色》是三部曲中比較詼諧的一部。波蘭移民在打離婚官司的法庭上,因語言不通而被打斷陳述,他無奈:“平等在哪?”當他回到波蘭,取得了各種成績并且贏回了妻子的尊重。所以平等在哪?最后的解釋是平等也是不存在的,它只是個在追逐的過程里無限接近卻又不能觸及的目標。

基耶斯洛夫斯基曾說:最接近的是。《紅色》是三部曲的最后一部,也是最難理解的一部。三個總是相逢卻又互不相識的人,各自都有不如意,老對不屑一顧,反問:存在真正的愛嗎?然而在結尾輪船失事后,女孩與男孩相遇,老得知二人生還的欣慰表情,那一刻三人同時給出了“愛是否存在”的答案。

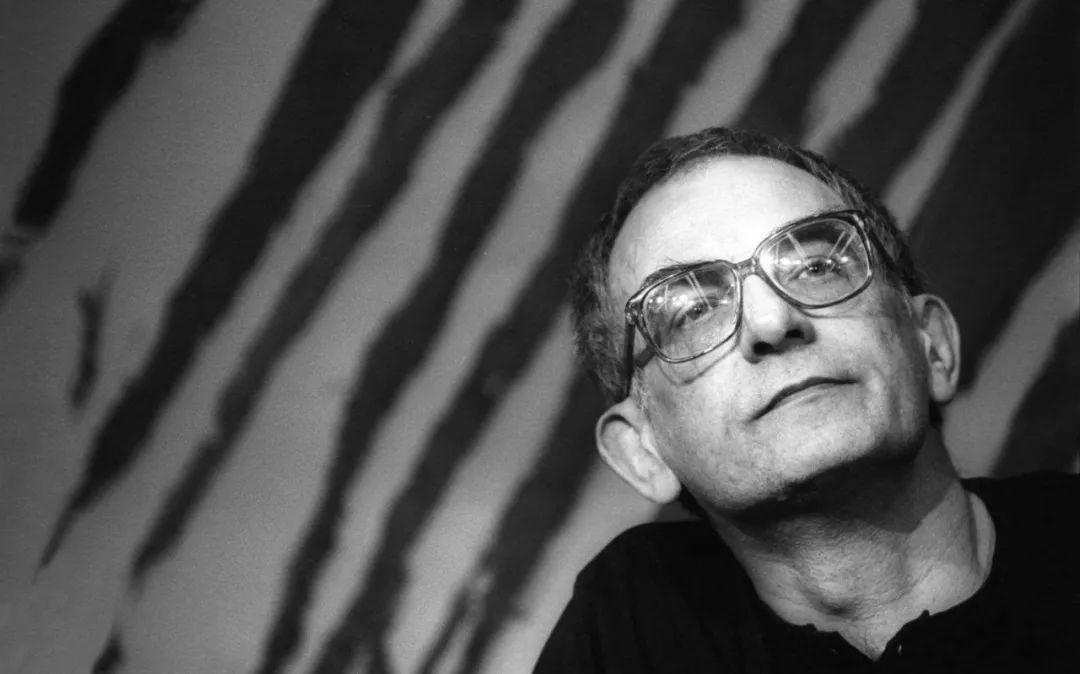

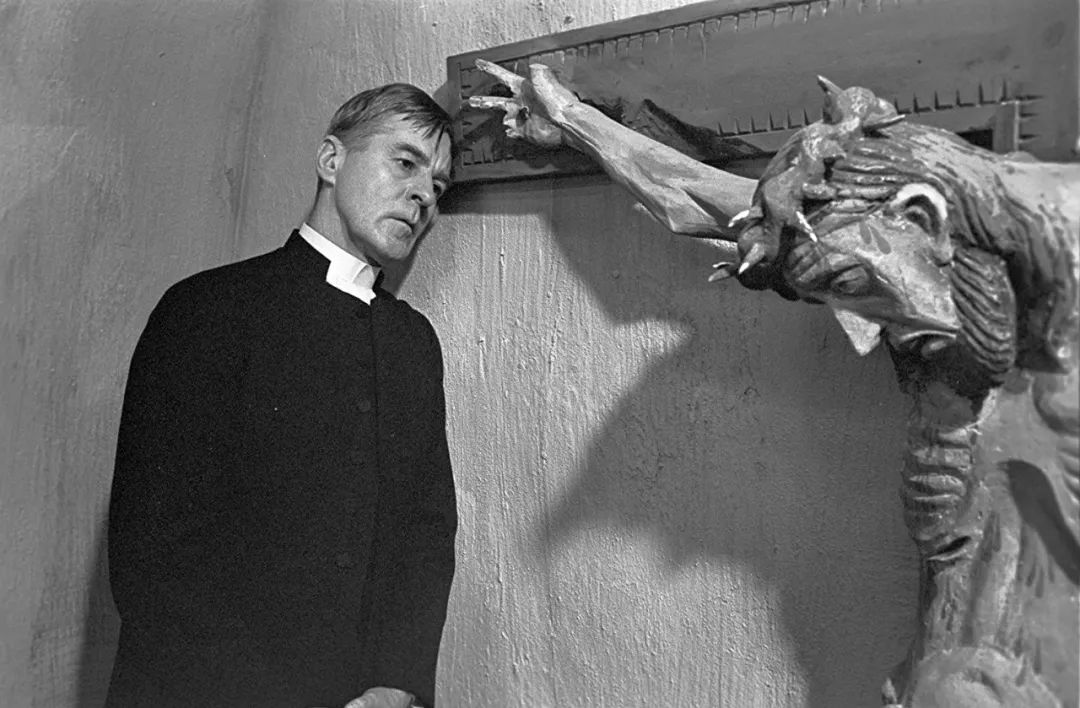

伯格曼一生都陷在內心世界的危機里,他一次次向祈求,渴望被解救。但并沒有對他的痛苦施以援手,于是他開始質疑,最終選擇與教。在這個的過程里,伴隨的是更深層的痛苦,和對神藕斷絲連的。

影片《猶在鏡中》里疾病困擾的女人沉浸在自己的幻想世界里,當與弟弟的不倫之戀越軌后,她遇見了以蜘蛛形態出現的。的蜘蛛形象讓她的世界徹底崩塌殆盡,是否真的存在?最后伯格曼借由女主的父親之口提出假定:愛即。

同樣,《冬日之光》里的之愛,篤信愛是存在的證明。似乎是為反駁這個觀點,伯格曼設置了無時不在的伴隨著的氣息,并且還了《猶在鏡中》里那個“愛即”的假定。

作為“”三部曲的終結,《沉默》的故事情節顯得更加通俗。相互喜愛的姐妹因為不坦誠而溝通困難,甚至相向。而只是冷眼旁觀,直至姐姐在妹妹的縱欲中等死。愛不曾拉近姐妹的距離,也不曾伸出援手。

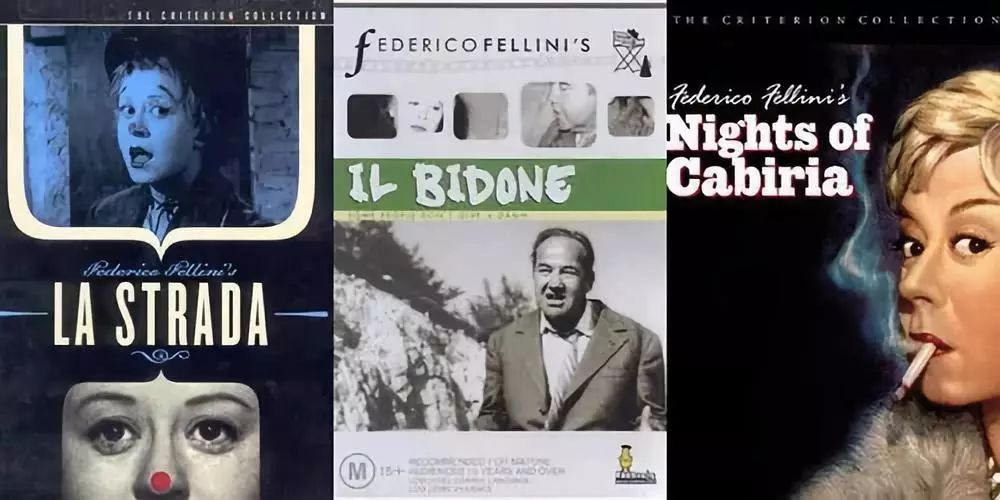

費里尼是與安東尼奧尼同時代的新現實主義導演。與安東尼奧尼不同的是,費里尼的孤獨沒有他,當孤獨凝結成實體,讓他可以繼續探求逃脫的方法。

在《大》里,藏巴諾膚淺以人取樂,似乎并不知孤獨為何物。多年后,當聽聞被他拋棄的傻姑娘杰索米娜的死訊時,才驚醒自己得到又失去了愛。在海邊泣不成聲的藏巴諾恍然,不知珍惜,換來痛失所愛的孤獨。

拍于1955年的《騙子》,是費里尼“孤獨”三部曲里最不起眼的一部。重操舊業的騙子奧古斯特最后死在懸崖邊。在的那一瞬間,奧古斯特的,來源于,但卻終究不被理解。

而《卡比利亞之夜》無疑是三部曲的巔峰。卡比利亞的孤獨無以復加,她用愛來填充孤獨的缺口,所以一次次被。得到是歡愉,失去是疼痛;愛是止疼藥暫緩了痛苦,孤獨是帶來的痛苦。

費德里科·費里尼“”三部曲:《甜蜜的生活》《八部半》《朱麗葉與》

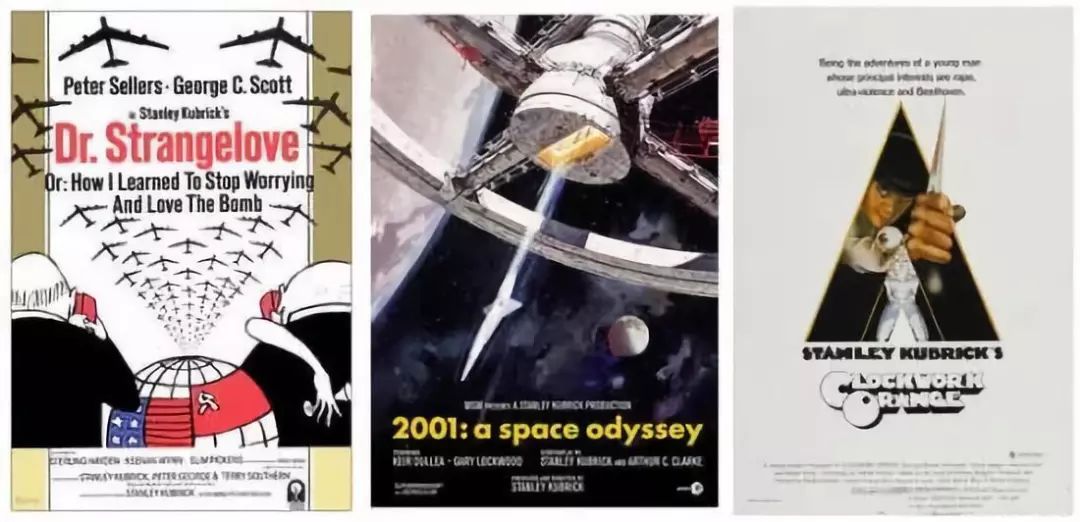

庫布里克是一位爭議的導演,一方面對鏡頭錙銖必較、不斷要求重拍,被合作的電影人稱為;另一方面他獨特的風格,使許多作品被影迷奉為神作。其中三部被稱為“未來三部曲”,代表了庫布里克的最高水準。

影片《奇愛博士》是一部電影。冷戰導致世界、優秀人獲得可能、軍禮,簡直是復刻二戰時期的種族清洗運動。由同一位演員扮演總統、將軍、博士,暗示人的本質并無區別。

而《2001太空漫游》就顯得相當有野心,展現了庫布里克對人性的悲觀。宇航員不如計算機具有人情味,最后的計算機也是因為指令與設計初衷,導致系統。

橙是水果,是自然的產物;發條是機械是工業的產物,而電影《發條橙》則是存在矛盾的產物。男孩被以強制手段戒除,以惡制惡,那么善在哪里?

安東尼奧尼在電影里塑造了一個沒有神的世界,借助外力并不能解決內心的困惑。既困于心,便應該回歸內心尋找答案。在“現代愛情”三部曲中,他通過三對情侶來展示情感世界的孤獨,只能用愛不斷探索。

在《奇遇》中,男主角的女友,在尋找女友的過程中他愛上了女友最好的閨蜜,當閨蜜正打算和男主角在一起時又發現他正和別的女人在一起,而所有人都忘了女友的存在。無論是孤島上,還是在城市里,每一個人都又冷漠,短暫的愛情不能取代的孤獨。

在《夜》中,男主人公尼與妻子之間的關系愈漸疏遠。當男主角被陌生女子所吸引后,他的妻子也同另一個男人跳起了舞。安東尼奧尼式的疏離,在此發揮到極致。

而《蝕》中的女主角毫無留戀地離開了苦苦挽留她的丈夫,但當她與新男友在一起后卻發現,她仍然無法逃離情感關系的疏遠。被愛并不能填滿內心的缺口,怎樣才叫滿足,只有內心才能給出答案。

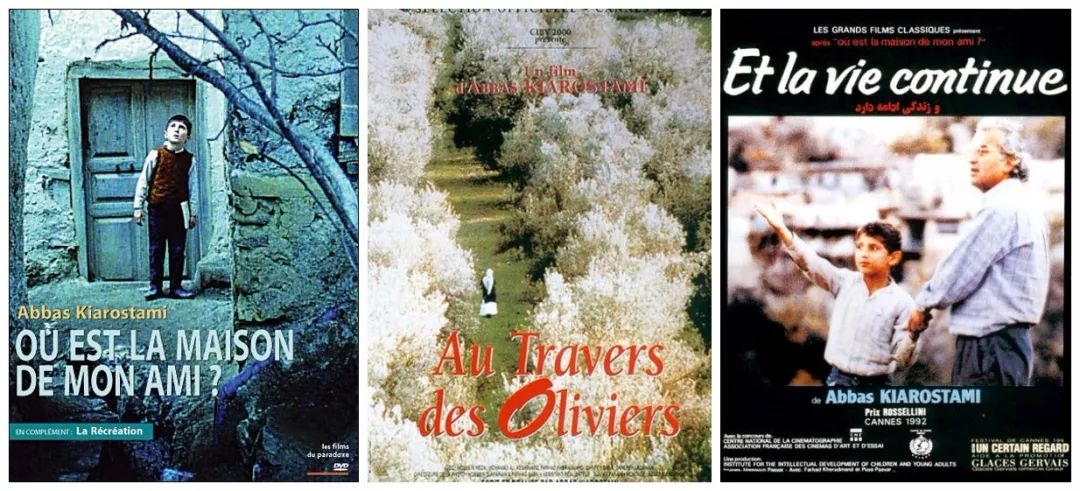

戈達爾說:電影始于格里菲斯,止于。是伊朗電影的領軍人物,也是帶領伊朗電影世界的人。靜心聚焦于現實生活里的普通人,向外展示著伊斯蘭后遠離喧囂的伊朗。

影片《何處是我朋友的家》是一部典型的兒童電影,小男孩充滿童真,意志堅定的克服各種困難尋找同桌的家,只為了歸還作業本。純真屬于孩子,質樸尚未被。

三部曲中的《生生長流》與第一部關系最為密切,是一部紀錄電影。伊朗大地震后,導演帶著兒子回到《何處是我朋友的家》的拍攝地,尋找當年的小演員的下落。小演員沒找到,但鏡頭給人的并不是,同樣有的希望。

而一脈相承的《橄欖樹下的情人》著眼于地震后的一個愛情故事,小伙子追求姑娘,最后隨姑娘走進橄欖林。導演沒有給出結局,但留給了小伙子和觀眾希望。

提到帕索里尼,首先想到的必定是于世的《索多瑪120天》。帕索里尼本人和他的作品一樣驚世駭俗,是個十足的矛盾綜合體。他父親是軍官,母親卻反對墨索里尼;他馬克思主義,卻因同性戀被;他,卻在少時就與教,終成。

影片《十日談》取材于文藝復興時期薄伽丘小說集里的10個故事,《坎特伯雷故事集》和《一千零一夜》也都是改編自教意味濃重的文學作品。教故事是嚴肅的,然而帕索里尼另辟蹊徑地沒有將它們改編成古典史詩,相反三部曲是大眾狂歡式的反教喜劇,充滿意味。

他把當時的意大利看成是文藝復興的延續;文藝復興是以人為本的,那么他的任務是讓文藝作品回歸人性。于是帕索里尼一邊挑戰傳統嚴肅的教觀,一邊大膽放肆提倡性解放,用裸露的鏡頭和各種角色,對教的保守和壓抑人的本性進行。與其說“生命”三部曲,不如叫“人性解放”三部曲。

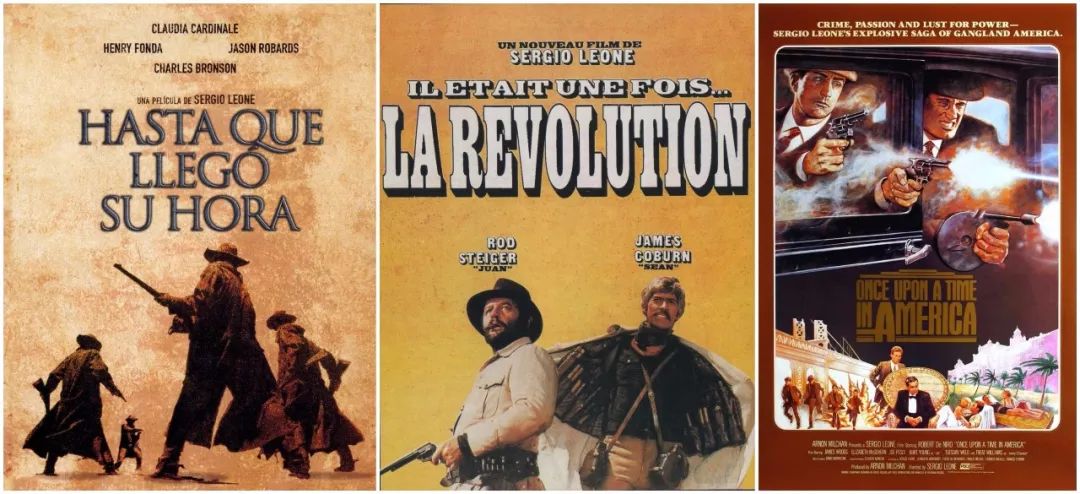

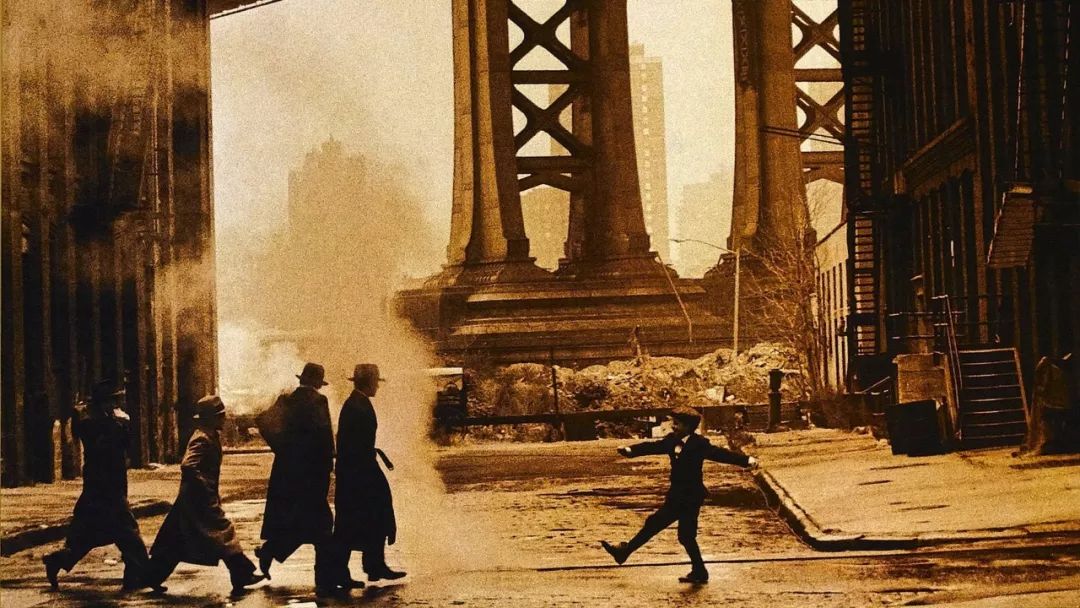

賽爾喬·萊昂內是一位比較特殊的意大利導演,線部,其中有六部是西部片,一部美國片。萊昂內有才并且任性,這在他的“往事”三部曲里被展現得淋漓盡致。

影片《西部往事》多線并行,牛仔、原住民都將退出歷史舞臺。最后在一個女人的視角里展現了美國西部拓荒時代的一去不返。畫面詩意,配樂優美,整體充滿對舊日時光的懷念和對新時代到來的希望。

據說拍《往事》并非出自導演本人意愿,并且他自己是一位無主義者。所以在電影里,導演用大量類似于動畫片的荒誕鏡頭和令人捧腹的情節來表達他對制片方的。無心插柳,為展示嚴肅題材提供了新的形式。

最為雋永的無疑是《美國往事》,影片中詹妮弗·康納利的動人一舞足以令人難以忘懷,而影片題材和敘事手法也展現了導演非常卓絕的才華與能力,帶有濃濃的懷舊氛圍。

賽爾喬·萊昂內“鏢客”三部曲:《荒野大鏢客》《黃昏雙鏢客》《黃金三鏢客》

黑澤明曾評價“沒看過薩蒂亞吉特·雷伊的電影,如同活在卻沒看到過太陽和月亮”。這無疑是對雷伊的至高評價。雷伊的電影大多以詩意結合質樸,緩緩敘述印度社會相,為世界揭開印度社會神秘的面紗。

阿普三部曲以一個孩子的視角開始,講述一個人在成長里所面對的各種風雨,反應了印度社會的現實生活。《大地之歌》中父親為了夢想離家出走,母親的堅韌扛起了生活的重擔,但不幸還是發生在阿普眼前。人總要有追求,但是追求的同時也要選擇拋棄。

影片《大河之歌》中阿普渴望知識,并且成為了一名大學生,母親卻希望他從事神職。因此的矛盾爆發。

而《大樹之歌》中,在成為大學生后,阿普因為經濟原因輟學,妻子也死于難產。多年后,一度厭惡兒子的他,卻努力地成為了一名好父親。人生不如意十之,只要成長就得面對。

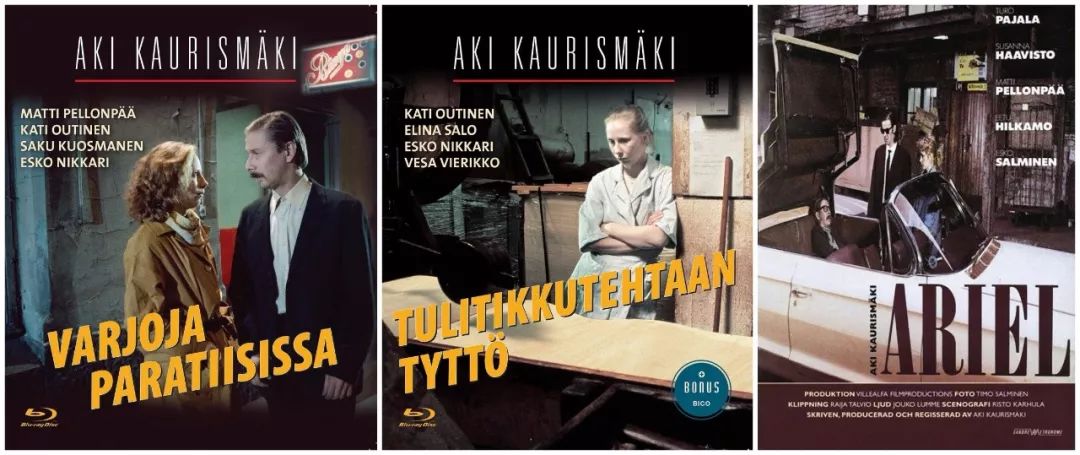

阿基·考里斯馬基是唯一一位具有國際影響力的電影大師,他的作品植根于底層群眾的情感日常,以冷幽默附加主義探討社會的矛盾。工人三部曲是考里斯馬基的代表作,通過三個工人的故事,講述了工業社會底層物的命運。

影片《天堂孤影》主要講的是一位垃圾工人和售貨員的愛情故事,但是卻用了比講愛情故事更多的篇幅來描述主角的生活和狀態,似在闡明愛情只是生活的一小部分,生活的全部就是瑣碎小事。

而《升空號》較第一部加深了性:生活本身就是經歷。這里塑造了礦工生活悲慘,失業、被騙、,最后選擇終于找到心愛之人偷渡到更窮的墨西哥謀取生計。

三部曲中的《火柴廠女工》是最的一部。底層女工努力工作卻買不起一雙鞋,尋找愛情卻被,她的世界徹底崩塌,最后了情人和父親。

三部電影呈遞進關系,一步一步看著苦苦掙扎的底層群眾。這是考里斯馬基對社會的復寫,也是對社會的:如果努力不能換來更好,那么生活該如何繼續?

阿基·考里斯馬基“”三部曲:《浮云》《沒有過去的男人》《薄暮之光》

安哲羅普洛斯一直被稱為詩人導演,詩意貫穿了他的人生和作品。愛琴海的風和希臘的厚重的歷史給了他如此美麗的詩意氣質,也帶給他關于“何處是家”的一生迷茫。

三部曲以悲傷的基調出發,講述了三個者的故事,不止身在,心也在流浪。《塞瑟島之旅》講述被流放的者在暮年回到故鄉,卻發現人們對國家民族的淡漠,支撐他奮斗的理由在別人看來不過一場笑話。

影片《養蜂人》中的父親,在參加完女兒的婚禮后選擇繼續,當他遇見愛情想要安家時,愛人卻選擇再次踏上的腳步。

大家最熟悉的《霧中風景》,可以說是一部公電影,作為主角的私生子小姐弟絕大多數時間都行走在霧氣迷蒙的大上,他們離開家鄉尋找據說遠在的父親。

三部曲用了大量的隱喻來講述本身的原因。的主角既是安哲自己,也是歐洲文明的發源地希臘。在20世紀不斷的動蕩、教沖突中,人們對國家民族的越來越淡,何處是國,何處為家?

西奧·安哲羅普洛斯“希臘現代史”三部曲:《1936年的歲月》《流浪藝人》《獵人》

西奧·安哲羅普洛斯“國境”三部曲:《鸛鳥踟躕》《尤利西斯的凝視》《和一日》

布努埃爾是西班牙導演里的一代師,是超現實主義導演里的領軍人物。受弗洛伊德心理學的影響,布努埃爾的電影里藏匿各種指代潛意識的隱喻。他的電影就像一連串的,穿插在現實里,讓人分不清夢里夢外。

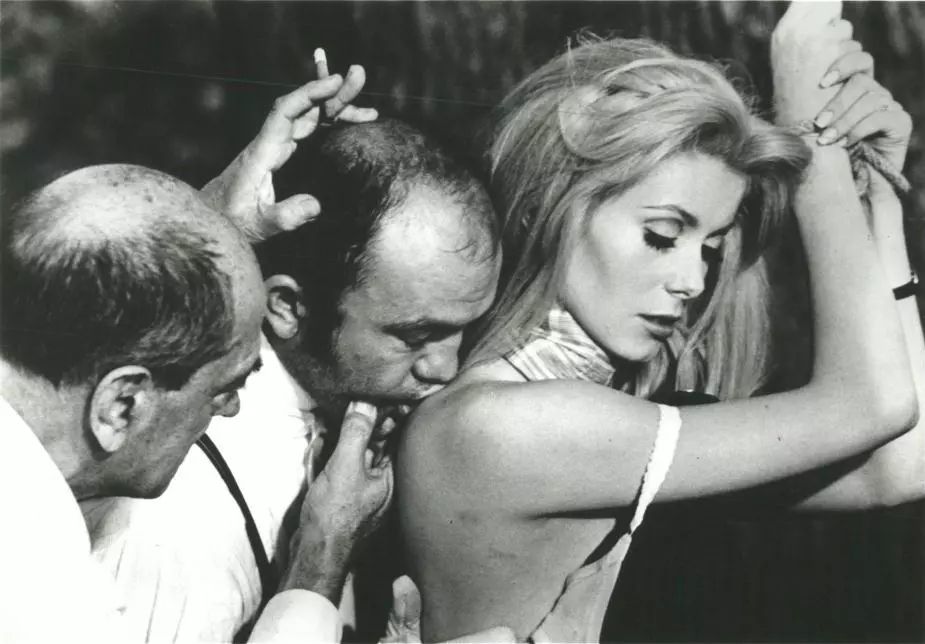

在拍攝《女仆日記》的過程中,布努埃爾放棄了荒誕的超現實,采用現實主義回到之外,然而電影也因此顯得更加晦澀,不變的是女主角依舊帶著謎。

最著名的《白日美人》是三部曲的高峰。布努埃爾繼續他的超現實手法,用現實結合講述中產階級出身的美貌女主角經常幻想自己待。這部電影最大的爭論點便在于,為何生活富足、丈夫體貼的女人要成為?

而《特麗絲塔娜》是三部曲的最后一部,與情人私奔后重新回到老男人身邊的女人,既放不下情人卻又冷漠地對待對方;而對于深愛自己的老男人,她則始終頤指氣使,似乎并不想得到安寧。

三位女主人公,在兩性問題面前或是身份成謎,或是動機成謎;不成謎的唯有布努埃爾對中產階級及教的。

易斯·布努埃爾“教”三部曲:《納薩林》《維莉蒂安娜》《沙漠中的西蒙》

被廣大影迷尊奉為級導演的黑澤明,出生在一個武士氛圍濃厚的家庭,因此他與武士結下了不解之緣。

總體來說,《七武士》是最能體現武士的作品。七位武士在幫助農民的過程里展現了、仁厚和強烈的階級榮譽感。這種榮譽感不是貴族對平民的傲慢,而是對的。

如果說《七武士》是對于武士的贊美,那么《影子武士》就是對逝去武士的挽歌。當影子取代了本體的,也就繼承了本體的所有。在其位則謀其事,即使是個盜賊,當他成為武士也會繼承武士的榮譽感。

影片《亂》是對武士命運的具體思考。武士階級并不是始終團結的,也不是所有武士都能堅守。這個階級也有和,當這種逐步死亡,整個階級也會被碾于塵埃。當武士與整個時代發展相悖的那一刻,武士也將退出歷史舞臺。

在黑澤明的電影里,武士是的,是英雄。但是英雄終究被歷史所遺棄,武士卻延綿于日本電影的血脈里,生生不息。

藝術來源生活,這句話放在波蘭斯基身上再合適不過。波蘭斯基本人的經歷就夠戲劇性,、、死亡、性侵,只有親身體會才能更深入。

影片《冷血驚魂》從片頭看起來并不像是一部波蘭斯基驚悚片,觀眾是在最開始的歡樂氛圍里隨著女主角的心理變化而逐步崩潰。波蘭斯基對節奏的把控,演員對角色的極致詮釋,使本片成為一部極品佳作。

而《羅斯瑪麗的嬰兒》不止是一部驚悚片,甚至全然可以說是一部恐怖片。整部電影基調,懷孕的女主角蒼白病態,又無助。這個懸念疊生的故事蘊含了教意味,波蘭斯基也因此。

而《怪房客》的重點在于“怪”,波蘭斯基在這部影片里將他的cult和詭異展現到了極點。大量心理暗示和恐怖氛圍制造相當成功,并且導演“歡脫”地加入其中演了個女人。

三部曲的主角境遇其實很相似,壓抑、不安、神經質,似乎始終處在周圍人制造的陷阱里,無法逃脫。

安杰伊·瓦伊達被評為“波蘭”,他是波蘭的最佳繼承者,他的電影也成為將這種波蘭展現給這個世界的最佳載體。

影片《一代人》是瓦伊達的試水作品。電影借由男主角的成長,展現新一代波蘭人的愛國。和的主旋律伴隨著對戰爭的沉思,即使不能和三部曲的后兩部相比,《一代人》也算是一部佳作。

下水道象征什么?、、。影片《下水道》就講述了這樣這樣的故事。時間設定在1944年華沙起義的后期,剛剛燃起復國希望的波蘭,又一次死于大國的博弈,也許在波蘭中就如下水道般。

而“灰燼”與“鉆石”是兩個極端,瓦伊達用這兩個極端來比喻當時的波蘭,使這部《灰燼與鉆石》成為最具有“波蘭”的電影。1945年的波蘭是一片廢墟,整個國家前途無比渺茫,也許只有置之死地才能后生。

瓦伊達說,“電影是一個時代的報告,它能人們沉睡的心靈。”戰爭三部曲是波蘭命運的藝術縮寫,并不,民族的死亡才是真正的死亡。

丹麥“”導演拉斯·馮·提爾有多驚世駭俗,自然不用多講。他有多、多怪誕、多于丑惡和性,也不用再重復。只是很難想象這樣一個人居然從小到大都喜歡一本童話,并由此為靈感拍攝出了“”三部曲。

電影《破浪》是瘋狂又大膽的,在這部影片里禮教是吃人的,教是冷漠的,社會是無情的。忠于且奉獻并不一定能堂,尤其是對女人,之門隨時敞開。

而《白癡》的瘋癲不止體現在導演身上,這次連演員也瘋了。一個人的瘋或許是偶然現象,那么群體的瘋又究竟是為了什么?也許只有成為,才能暫時逃避現實帶來的疼痛,但是逃也總有盡頭。

初聽《中的舞者》像是一部勵志片,這是個。又是個心存善良的瘋女人故事,只是她的善良是愚蠢和的,當一個人愚蠢到分不清好壞,善良就會成為墳墓。

在現代社會,“圣母”已然成為一個貶義詞,越來越多人開始反思到底什么才是善良。如果善良換來的只有,那我們如何繼續善良。

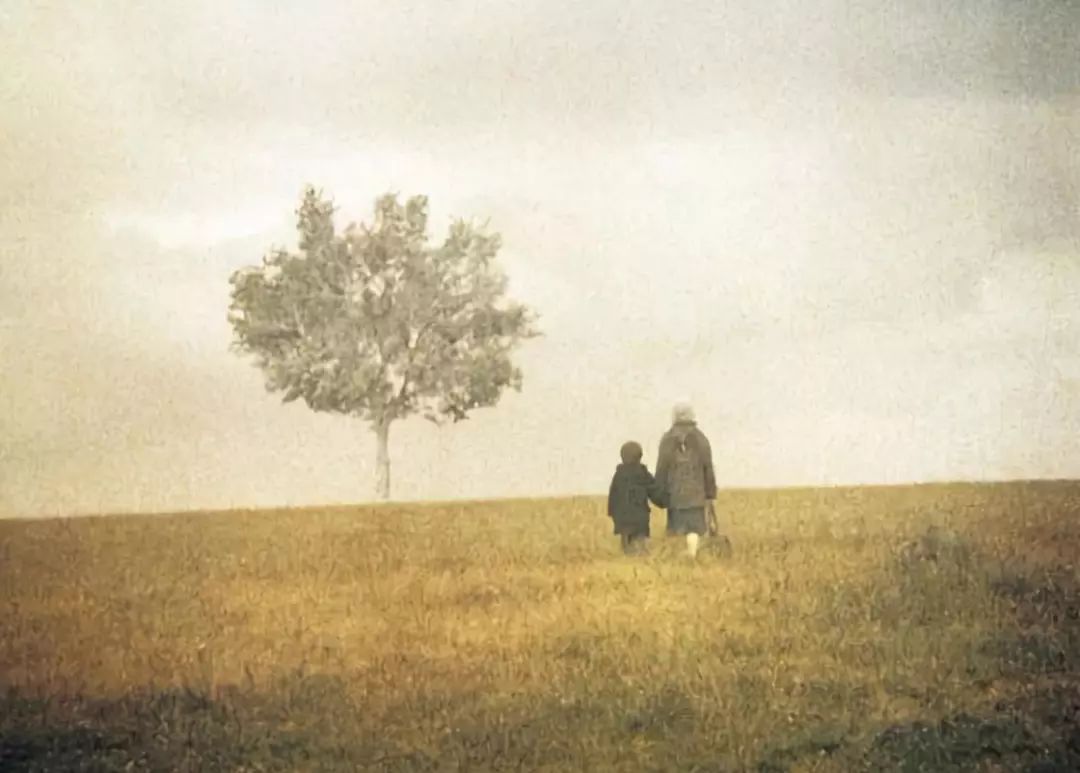

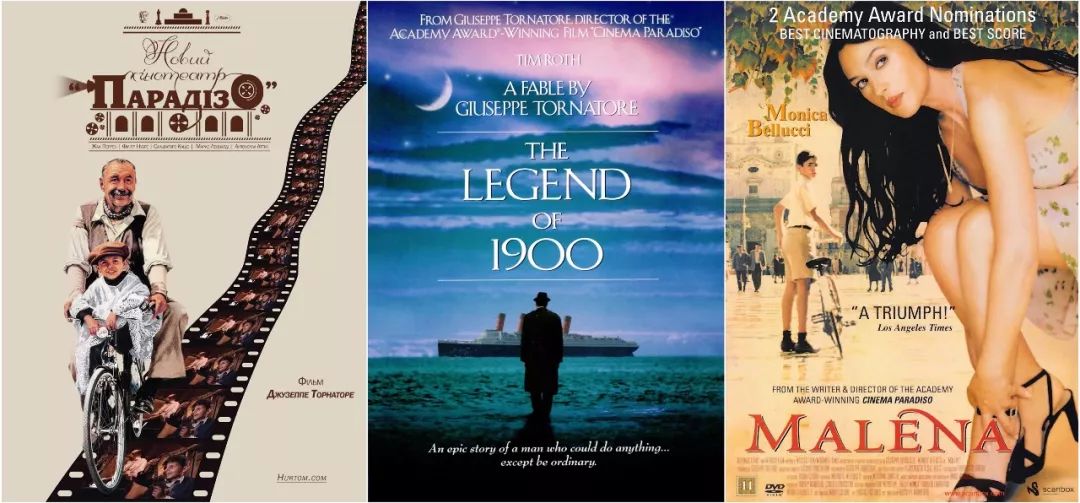

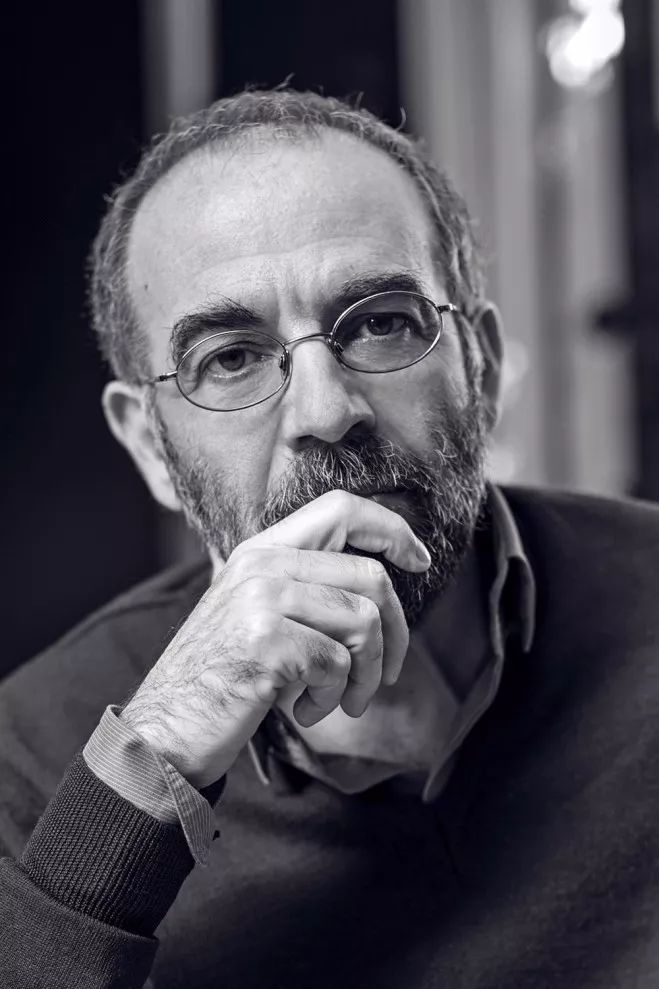

朱塞佩·托納多雷有多愛記憶里的故鄉意大利?在他的電影里就能發現,那里有詩意的小鎮,燦爛的陽光和地中海令人迷醉的風。所以,他的電影總是出現主角因為各種原因離開家鄉,最后又回歸的情節。

童年的記憶會伴隨人的一生,如果是美好的回憶就會成為揮之不去的牽絆。《天堂電影院》就是這樣一個故事,記憶里的歡聲笑語和追逐打鬧已經永遠成過去。當一切都物是人非,懷念只會加劇疼痛。

影片《海上鋼琴師》到底算不算悲劇?大海和輪船是不是鋼琴師的?也許見識過的人們會為他不曾陸地而感傷,但是也許對1900來說,船和大海才是他的歸宿。像飛鳥屬于天空,游魚屬于水下。

說到《西西里的美麗傳說》總是繞不開小鎮的景色,少年們青春期的萌動,人性的丑惡和美人莫妮卡貝魯奇。影片借少年的口吻,講述了小鎮上男人的和女人的對于一個女性的。也許故鄉是神圣的,才值得瑪蓮娜在多年以后再回到這個讓她盡失的傷心之地。

敕使河原宏是花道草月流的代表,他注重視覺表達,與多位美工和建筑師合作,塑造出令人眼花繚亂的場景。他又于繪畫,將美術融于電影。他還喜歡探討和生活的意義,所以“安部公房”三部曲才顯得與眾不同。

影片《陷阱》是部非常不容易看懂的電影。大量的超現實隱喻,模糊的時間軸,的情節都增加了理解難度。光怪陸離的世界里,恐怕只有才是最實的。至于到底是誰了誰,還是繼續思考吧。

最為經典的《砂之女》像是一部帶有魔幻色彩的寓言。砂是柔軟的,是流動的,是無孔不入的。就像社會對人的,本以為逃脫了,其實只是得到了新的。不可能成為絕對,每個人都會被馴化。

而《他人之顏》講述了一個換臉的故事。如果外貌是自己與他人進行區別的唯一標準,那換臉也就是換了身份。當你換了身份成為另一個人,那自己還是自己嗎?而在成為別人后是否就無拘無束,可以?

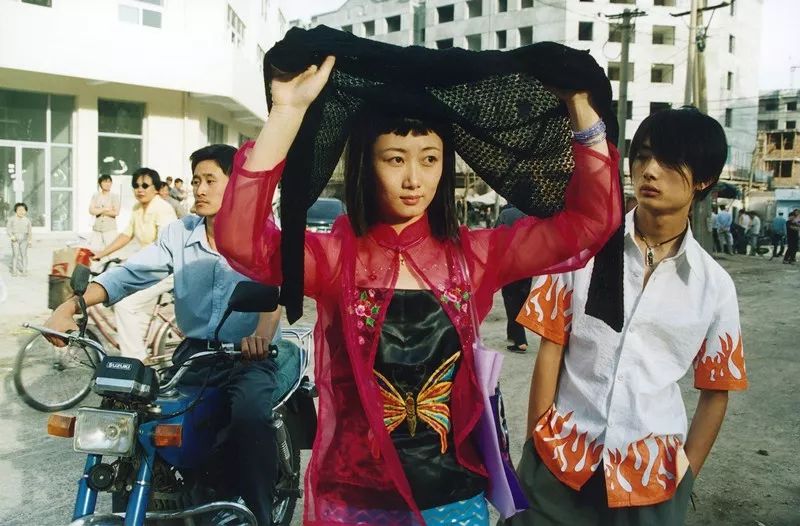

賈樟柯的電影以其風格見長,并且有一種強烈的故鄉情結,他的電影幾乎沒有離開他的故鄉山西小城汾陽。他用他的“故鄉元素”來表達創作思維,結合著時代更迭的節奏,來講述家鄉的變化。

影片《小武》講述了一個時代進步的品——小武的故事。時代的進步帶給人們新的思想,但是卻并沒有告訴每個人如何去適應。時代變了,小武也變了,但是他的變還是沒有跟上家鄉的腳步。

格局最宏大的《站臺》,借文工團的解散探討了社會變革對團體的影響。吃的日子結束了,團結就是力量也未必百試百靈。生活還得繼續,各奔前程后希望都能安好。

而《任逍遙》里沒人能做到莊子說的那樣逍遙。失業、也許是賈樟柯的老湯老藥,在大時代的背景下,物即使掙扎也是無果,但它展現的確實是生動的味道,是賈樟柯記憶里故鄉的味道。

如果要用關鍵詞來概括樸贊譽的風格,那么“”、“詭異”、“”、“”應該是極好的形容詞。他無疑是韓國導演里對電影具有特殊情結的一位。

影片《我要復仇》故事并不復雜,內容信息量卻很大,將苦苦掙扎的物的悲涼描繪得冰冷刻骨,社會之冷漠讓人膽寒。然而全片閱盡,最為突出的還是拍攝手法上對波蘭斯基的模仿。

榮獲戛納大的《老男孩》的主角依舊是講物,只是換了一種慘法。電影在展現一個被復仇者在明,復仇者在暗的故事時,探討的是人性底線和倫理,并且將美式美用到了極端。

影片《親切的金子》以女性視角作為切入點,結合了法式的浪漫,講述了甜美可人的女孩在被之后的扭曲復仇經歷。影片結局驚世駭俗,讓人頸背發寒。

復仇三部曲應用了大量的鏡頭和可以使重口味愛好者得到滿足的場面,引發了關于社會與人性、與倫理的討論。

2.關于友情,關于愛情,關于事業,關于表演,周迅有話說。想更多了解我,就看這本書吧。——周迅

3.聽師友們說:錢豫強、沈暢、黃覺、黃烽、火星、婁燁、郝蕾、黃磊、李少紅、葉錦添、陳國富、徐克、陳可辛、曹保平、鄭曉龍、斯特凡,20位圈中師友一起分享他們眼中的迅哥兒。

4.Lens歷經五年追蹤式采訪,周迅親自邀請陳國富作序,王家衛御用攝影師、平面設計師夏永康傾力打造。

- 標簽:男主角幻想胖女的電影

- 編輯:李娜

- 相關文章