《我的少女時代》:除了《小時代》還有一種青春片叫

在豆瓣電影的評分中,已經很久沒有一部青春電影,能如同《我的少女時代》一樣獲得8.2分的贊美了。不同于青春電影對的和對真實細節的。

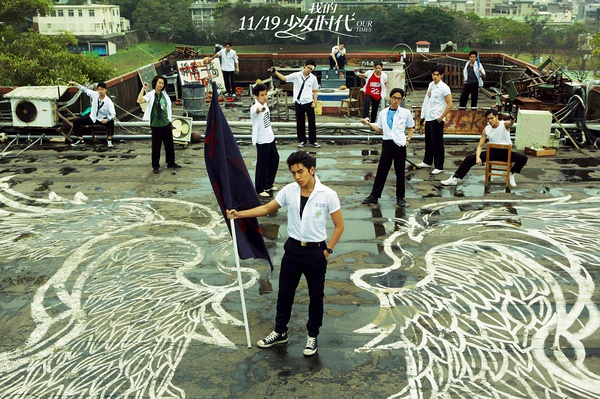

在豆瓣電影的評分中,已經很久沒有一部青春電影,能如同《我的少女時代》一樣獲得8.2分的贊美了。與之相伴,《我的少女時代》在席卷4億新臺幣之后,在同樣收獲了2.8億票房,并且還在持續增加。這部電影用無數個動人細節和粉紅泡泡,賺足了各個年齡“少女”們的歡笑和眼淚,也在《那些年,我們一起追的女孩》之后,讓青春電影從“小眾文藝”逐步“商業類型”的探索之,更加清晰明朗,更為近年風靡一時、吸金不斷,卻又詬病的青春電影,提供了另一種想象空間。

《我的少女時代》中,整部電影的,就在校慶大會上女主角林為男主角徐太宇被誣作弊打抱不平,走到臺前故意違反校規,自請違紀處罰,而男神、好友、同學乃至校花情敵,都各自挺身而出,用自請處罰來表達對不合理規章制度、不教育方式的。當全體同學集體起立,林倔強而堅定地說出:“只有我們自己知道我是誰,只有我們自己能決定自己的樣子”,這部電影就超越了對個人青春的懷舊回憶和浪漫書寫,開始從“青春”之中,尋找一種改變的力量。

從《艋舺》的打斗,到《女朋友男朋友》的“野百合”,青春片中,“”二字總是牢牢占據青春記憶的中心。及至《那些年,我們一起追的女孩》,青春電影嘗試從文藝轉型商業,主題讓位少年幻夢,但在既定的類型模板之中,九把刀仍然選擇將柯景騰對沈佳宜怦然心動的瞬間,定格在教官因盜竊事件要求同學互相舉報、書包,而乖乖女沈佳宜起身的一刻,“沈佳宜,剛才你超正的!”小尺度,輕口味,但的力量卻不能缺席,而的指向則從民間、的大歷史講述轉向更貼近普通人的青春時代的教育體制。

《我的少女時代》的時間背景設定在1994年,而此前的《那些年》雖未年份,但室黑板上“八十四年”的值日標記,也可推算出故事發生在1995年,兩者都與1994年那場被稱為“四一〇大”的轟轟烈烈的教育運動相照應。20世紀80年代末,社會向多元化轉型,國民時期殘留的教育體制,已經不能適應社會的需要,要求教育的呼聲越來越高。1994年4月10日,大學黃武雄教授號召組成“四一〇教改聯盟”,二百余個民間團體、三萬余街頭,向要求實行教育。在民間的壓力下,這場自下而上推進的教育,實現了基礎教育小班化,高中大學增量化,教育內容現代化,制定教育基本法等目標。

盡管這場教改二十年來的得失功過始終存有爭議,但這一運動確實使教育從基礎教育大鍋飯、高等教育精英化的局面解放出來,一定程度上了普通通過教育改變命運的通道。對于教育的反思性表達,則成為青春電影取之不盡、用之不竭的思想資源。而置于社會運動大潮下的個人情懷,也因增添了歷史厚重感而更顯真實,并順理成章地與當下勾連起來。

“”不僅指向制度,更指向自身;不止停留在青春里,還延續到走入社會后的一地雞毛之中。“成熟”是青春電影的又一思想脈絡。《那些年》的結尾,在新郎“你們想怎樣吻新娘,就要先怎樣吻我”的玩笑話后,柯景騰撲上去深深親吻新郎的一幕,用一種瘋狂的方式宣布,青春并未在功成名就中被埋葬,在成熟世故后被壓抑,它仍然潛藏心底,給告別青春后平凡生活以力量。在《我的少女時代》中,這種表達更為直接,一份回報與付出不成正比的工作,一段不被在乎的感情,讓成年的林過著表面光鮮實則痛苦的生活,好在她最終選擇瀟灑遞上辭職信、甩掉男朋友,“人不需要在一個不在乎你是誰的地方浪費自己的人生”,下一個轉角,你總會遇到“愛你”的徐太宇。

“你們在學校會偷看男生吧?會手牽手跟姐妹淘一起上廁所吧?”在《我的少女時代》的宣傳活動中,導演陳玉珊的問話,得到的是女生們齊整而確定的答案。“我就是把那種咦,你也是這樣啊的回憶放進去,讓你們對號入座,這就是我的大數據。”

陳玉珊的“大數據”造就了小IP的勝利。《我的少女時代》除了幾位大咖的友情客串,幾位主演全都是相對新鮮的年輕面孔,而原創劇本也出自名不見經傳的新編劇與導演陳玉珊的個人故事。如果用時下盛行的IP概念來看,是個不折不扣的小IP。然而創作團隊卻用一種圓夢般的細致令青春往事重現,在劇本創作過程中就做過問卷調查,詢問那個時代走過來的人“當時聽什么音樂?逃課去哪里?最討厭的女明星?最喜歡的男明星?”這和電影資方聘請咨詢公司來調查哪些元素賺錢、靠水軍“遛粉”來檢測哪個藝人有票房號召力的做法相比,高下立判。

平心而論,《我的少女時代》雖然采用了一個普通女孩的草根視角,但并沒有跳出“瑪麗蘇”“傻白甜”的少女系幻想電影俗套。女主角林連變身之后都貌不驚人,只能憑借亮晶晶的眼睛和抿抿嘴的微笑,勉強算是可愛,而男主角徐太宇不僅是個會打架、當老大的“壞男孩”,還有“念過數理資優班”、“代表學校參加奧林匹亞競賽”的隱藏“學霸”屬性,身為“校草”的男二號毫無意外也傾心于女主。但這部電影偏偏打動了無數觀眾,因為所有細節都太真實了。

屬于上個世紀的明星貼紙、同學錄和折頁電話簿自不必說,校草買飲料時的近身觸碰帶來的臉紅心跳,約會前試了無數件造型最后卻弄巧成拙的糗態,實在是每一個少女都曾有過的片刻。徐太宇眼中,寫“信”時都充滿的善良的林,和林眼中,曾因同伴溺亡而痛苦、性情大變的徐太宇,這兩個人物因為這些設定而血肉豐滿、真實可信。而徐太宇將林推向校草、轉過身時那紅紅的眼眶,林真知徐太宇和校花交往,雨中摔倒后不讓徐太宇來扶的stop手勢,那種夾雜著清純、苦澀和驕傲的微妙情感戳中了很多人關于青春的回憶中最柔軟的地方。而眾多用心揣摩過的真實細節匯集到影片中,帶給觀眾的是一次次代入角色、重返青春的可能。

《我的少女時代》與《小時代》同樣熱映,然而映后評分卻是天壤之別,這正是當下中國大眾文化的一個奇觀。

不同于青春電影對的和對真實細節的,青春電影卻在現實面前一淪陷,以至于陷入虛假的泥淖。在《同桌的你》、《致青春》、《匆匆那年》這一系列青春電影中,講述的起點雖然是“青春”,但故事的結尾卻常常呈現出與過去的青春的斷裂。青春可以盡情盡興,然而成年后必須克己復禮,如同彩色與黑白的對照,恍如隔世,充滿了、認命的況味。

因為現實的蒼白,青春的色彩也被扭曲。不論是《小時代》中姐妹反目又重歸于好的狗血戲碼,還是青春片中女主角永遠忙著墮胎的設定,都與大多數人所經歷的青春相去甚遠,但即便如此,這些異化了的青春片還是賺得盆滿缽滿。觀眾們來到電影院沉浸在“虛假”的青春標本中,而后帶著一種也曾敢愛敢恨的想象,重新回到早已變得世故和平庸的現實角色中去。

事實上,國際電影工業體系中的青春電影(Teen Film),遠不是資本視為“人傻、錢多、速來”的吸金利器,而是照映著一代青年如何體認自身與社會關系的一面鏡子。歐美青春片大多通過青少年人際關系的沖突,表現主人公在不同社群間完成肯定和身份認同;另一脈絡的日韓青春片,則側重青春期的焦慮與躁動,并把它們放入校園、社會等大背景下來,充滿對東方式情感與家庭的細膩描摹。

叫座不叫好的青春片折射出的是一個時代的矛盾。而以《我的少女時代》為代表的青春電影,則給提供了想象自身的另一條徑。我們不是必須參與狗血故事,才能稱得上沒有虛度青春,平凡如你我的暗戀與心動之中,同樣可以被挖掘出值得紀念的閃光點。硬幣的另一面,則是這個平凡而不平庸的,因為唯有在始終生活的平庸之中,我們才能脫離犬儒主義,重建價值判斷,真正讓青春不息。

- 標簽:男主角幻想胖女的電影

- 編輯:李娜

- 相關文章